- -15%

- Neu

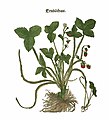

Die Wald-Erdbeere (Fragaria vesca), auch Monatserdbeere genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Erdbeeren (Fragaria) innerhalb der Familie der Rosengewächse

Die Wald-Erdbeere (Fragaria vesca), auch Monatserdbeere genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Erdbeeren (Fragaria) innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Wald-Erdbeere dient dem Menschen schon lange als Nahrung, wie auch die botanische Artbezeichnung ausdrückt (vesca = essbar). Sie wird außerdem als Heilpflanze verwendet und wurde in der mittelalterlichen Malerei als Symbolpflanze häufig abgebildet. Als weiterer Trivialname ist „Buscherdbeere“ belegt.

Die Wald-Erdbeere ist keine Wildform der Gartenerdbeere.

Die Wald-Erdbeere ist eine wintergrüne, mehrjährige krautige Pflanze. Sie erreicht Wuchshöhen von meist 5 bis 25 Zentimetern und ist damit im Wuchs kleiner als die Gartenerdbeere. Die Laubblätter stehen in einer grundständigen Rosette zusammen.

Die Blüten erscheinen in den Monaten April bis Juni, und im Laufe des Sommers reifen sie heran. Bei ausreichend starkem Sonneneinfall tragen einzelne Pflanzen auch bis zum Winterfrost Blüten und Früchte. Die Stängel tragen jeweils nur wenige Blüten. Die zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch und fünfzählig. Jeweils fünf kleine Außenkelchblätter umgeben eine Blüte. Ein zweiter, alternierender Kreis wird von den eigentlichen Kelchblättern gebildet. Die Blüte hat fünf weiße Kronblätter. Es sind etwa 20 gelbe Staubblätter vorhanden. Die Fruchtblätter haben eine gelbgrüne Farbe. Die Blüten sind vorweiblich, womit eine Selbstbestäubung verhindert wird.

Eine Verwechslungsmöglichkeit besteht mit der Indischen Scheinerdbeere, die eine ähnlich aussehende Frucht hat. Ähnlich, aber größer, ist die Moschus-Erdbeere (Fragaria moschata).

Die Wald-Erdbeere ist diploid mit einer Chromosomenzahl von 2n = 14 und ist nicht die Wildform der Gartenerdbeere. Diese ist eine Kreuzung zwischen der Chile-Erdbeere(Fragaria chiloensis) und der Scharlach-Erdbeere (Fragaria virginiana), die beide aus der Neuen Welt stammen.

Seit einem Hinweis von Antoine Furetière (1619–1688) ist bekannt, dass die Pflanzen der Wald-Erdbeere sich entweder durch Stolonen (Ausläufer) vermehren oder Früchte und Samen ausbilden. Einer im Jahr 2017 publizierten Studie zufolge wird dieses Phänomen durch das Gen „FaGA20ox4“ verursacht, das für die Ausbildung der Ausläufer verantwortlich ist. Verringert eine Mutation dieses Gens die Produktion des Phytohormons GA20ox aus der Gruppe der Gibberelline, bleibt die Bildung von Ausläufern aus.[2]

Die Blüten bieten bestäubenden Insekten ein hohes Pollenangebot und außerdem am Blütengrund leicht zugänglichen Nektar. Zu den bestäubenden Insekten zählen Fliegen, Schwebfliegen und Bienen. Auch Ameisen lassen sich gelegentlich an den Blüten beobachten. Sie lecken jedoch lediglich den Nektar auf und betätigen sich damit als „Honigräuber“, ohne eine Funktion bei der Bestäubung zu haben.

Aus den bestäubten Blüten entwickeln sich die Früchte, die zwar im deutschen Sprachgebrauch als „Beeren“ bezeichnet werden, bei denen es sich botanisch gesehen jedoch um eine Sammelnussfrucht handelt. Jedes einzelne Fruchtblatt der Blüte bildet ein 1 mm langes hartschaliges Nüsschen aus. Gemeinsam mit der sich parallel verdickenden Blütenachse (die nun eigentlich eine Fruchtachse ist), bildet sich aus den zahlreichen Nüsschen die Frucht. Mit zunehmender Fruchtreife verfärben sich die Blütenachsengewebe, die im unreifen Zustand grün sind, durch Anthocyane nach Rot um. Gleichzeitig nimmt der Wassergehalt in dem Blütenachsengewebe zu und die Frucht nimmt einen intensiven Geschmack an.

Tiere und Menschen, welche die Frucht essen, scheiden die kleinen hartschaligen Nüsschen wieder aus, so dass die Nüsschen – sofern sie geeignete Standortbedingungen vorfinden – keimen können (sogenannte Endochorie). Säugetiere wie Rotfuchs, Dachs, Eichhörnchen, Igel, Rötelmaus und Siebenschläfer; Vögel wie Amsel, Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke und Wirbellose wie Weinbergschnecke, einige Käferarten und Tausendfüßer werden von den rotfarbigen Früchten angelockt und sind damit an ihrer Verbreitung beteiligt. Ameisen schleppen die Früchte in ihre Baue, verfüttern das Fruchtfleisch an ihre Larven und tragen anschließend die verbliebenen Nüsschen aus dem Bau.

Die Wald-Erdbeere benutzt allerdings nicht nur die Endochorie als Ausbreitungsmechanismus. Früchte, die an den Stängeln verbleiben, vertrocknen nach einiger Zeit. Die Nüsschen fallen dabei herab. Diesen Mechanismus bezeichnet man als Barochorie. Walderdbeeren vermehren sich außerdem vegetativ. Sie bilden lange Ausläufer, die sich bewurzeln und neue Rosetten ausbilden (sogenannte Blastochorie).

Die Wald-Erdbeere ist in weiten Teilen Europas und Nordasiens beheimatet. Sie wächst bevorzugt in lichten Laub- und Nadelwäldern sowie entlang der Waldränder. Die Wald-Erdbeere bevorzugt sonnige bis absonnige Standorte und benötigt feuchte, aber gut durchlässige, nährstoff- und humusreiche Böden. Sie ist in Mitteleuropa eine Charakterart der Klasse Epilobietea, kommt aber auch in Pflanzengesellschaften der Verbände Alliarion oder Trifolion medii vor.[3] In den Allgäuer Alpen steigt sie am Aggenstein in Bayern bis zu einer Höhenlage von 1750 Metern auf.[4]

„Die Köch seind der Erdbeeren auch gewar worden, machen gute Müßlein darauß“, schrieb Hieronymus Bock über die Walderdbeere. Aus archäologischen Funden weiß man, dass Walderdbeeren schon lange zu den von Menschen gesammelten Früchten gehören. In der Antike wurden sie von römischen Dichtern gepriesen. Ovid, Plinius und Vergilhaben dieser Pflanzenart bereits Zeilen gewidmet. Im Mittelalter wurden Walderdbeeren ab dem 14. Jahrhundert großflächig angebaut, ohne jedoch die Fruchtgröße merklich steigern zu können. Die Entdeckung der großfrüchtigeren Chile-Erdbeere (Fragaria chiloensis) und die darauffolgende Kreuzung mit der amerikanischen Scharlach-Erdbeere(Fragaria virginiana) führten dazu, dass die Walderdbeere seit dem 18. Jahrhundert fast nicht mehr kultiviert wurde. Später züchtete man wieder mit der Walderdbeere, wodurch als Kulturform der Walderdbeere die Monatserdbeere entstand.

Mit Walderdbeeren werden auch heute noch gelegentlich Konfitüren und Marmeladen aromatisiert. Die grünen Kernchen der Früchte enthalten einen Bitterstoff, der erst nach ein paar Minuten beim Kochen zum Vorschein kommt. Konfitüre ausschließlich aus Walderdbeeren kann dadurch bitter schmecken.

Die heutzutage kultivierten Formen haben eine gegenüber der gewöhnlichen Walderdbeere verlängerte Blütezeit und können bis zum Einsetzen des Frosts Früchte tragen, die Früchte sind deutlich größer. Weit überwiegend sind Sorten ohne Ausläufer in Kultur, die stattdessen vieltriebige Kronen mit zahlreichen Blütentrieben bilden. Sie müssen durch Teilung oder vorzugsweise durch Aussaat vermehrt werden, da die Vitalität der Pflanzen nach einigen Jahren nachlässt. Als Stammeltern der Monatserdbeere gelten einerseits die in den Alpen heimische Unterart Fragaria vesca var. semperflorens (Duchesne) Ser. und andererseits die hin und wieder auftretende ausläuferlose Buscherdbeere, Fragaria vescaforma eflagellis. Großfrüchtige Formen sind seit dem 18. Jahrhundert in Frankreich unter dem Namen „Fressant“ bekannt.[5] Monatserdbeeren mit Ausläufern eignen sich als Bodendecker, ausläuferlose Sorten als Randbepflanzung von Beeten. Auch die an Naturstandorten zu findende weiße Form forma alba ist in die Kultursorten eingekreuzt worden. Daneben gibt es seit langer Zeit auch ornamentale, teils kuriose Sorten:

Kultursorten von Fragaria vesca (Auswahl):

Dauertragend, ohne Ausläufer:

Mit Ausläufern:

Ornamentale Sorten:

Pseudo-Apuleius Leiden 6. Jahrhundert. Fraga

Herbarius Moguntinus1484. Fragaria erperkrut

Gart der Gesundheit1485. Frage ertbern

Hortus sanitatis 1491. Fragaria

Otto Brunfels 1532. Erdtbörkraut

Leonhart Fuchs 1543. Erdtbeer

Hieronymus Bock 1546. Erdbeeren

Bei den griechischen und römischen Medizinschriftstellern der Antike wurde die Erdbeere nicht als Heilpflanze bezeichnet. Im 1. Jahrhundert erwähnte Plinius in seiner Naturalis historia die „Fraga“ lediglich als essbare wildwachsende Pflanze.[7] Aber bereits in dem Pseudo-Apuleius genannten Arzneibuch, dessen ältester erhaltener Textzeuge (Codex Leiden) im 6. Jahrhundert entstand, wurde das Erdbeerkraut („Herba fraga“) gegen Milz-Schmerzen, gegen Brustbeklemmung und gegen Kolik empfohlen.[8] Die Hildegard von Bingen zugeschriebene Physica aus dem 12. Jahrhundert bezeichnete Kraut und Frucht der Erdbeere als schlechte Arznei, die im Menschen nur Schleim erzeuge.[9]

Ab dem 15. Jahrhundert wurden die Heilkräfte der Erdbeerfrüchte und des Erdbeerkrauts in den Arzneibüchern zunehmend positiv bewertet. Zunächst in den weitverbreiteten Destillierbüchern und in den Kräuterbuchinkunabeln. Ob unter „Kraut“ nur die oberirdischen Teile, oder das ganze Kraut mit der Wurzel verstanden wurde, ist nicht sicher zu entscheiden. Die Arzneizubereitungen aus dem Kraut und aus den Früchten der Erdbeeren sollten insbesondere Gift durch bösen Schweiß austreiben, die Harnblase reinigen, Gelbsucht beseitigen, Mundfäule, Rachenentzündung, Augenrötung und Wunden heilen sowie die Menstruation anregen.[10][11][12][13][14][15][16]

Die Väter der Botanik entwarfen in Wort und Bild lebendige botanische Beschreibungen der Erdbeerpflanze. In Bezug auf die medizinische Verwendung folgten sie der Meinung der „Empirici“. Hieronymus Bock und Leonhart Fuchs bezogen diese Anwendungsempfehlungen auch auf die Wurzeln.[17][18][19]

Aufgrund des Gerbstoffgehaltes werden Erdbeerblätter als Heilmittel bei Durchfall verwendet. Die jüngeren Erdbeerblätter werden auch als Ersatz für Schwarzen Tee verwendet. Zur Teebereitung werden fein geschnittene und getrocknete Blätter mit kochendem Wasser übergossen und nach einigen Minuten abgeseiht. Bei Durchfall wurde das mehrmaltägliche Trinken dieses Tees empfohlen.[20]

In der aktuellen Ausgabe des Deutschen Arzneimittel-Codex 2008 sind Erdbeerblätter als Fragariae folium monographiert. Das Bundesgesundheitsamt beurteilt die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit wie folgt:

„Da die Wirksamkeit bei den beanspruchten Anwendungsgebieten nicht ausreichend belegt ist, kann eine therapeutische Anwendung nicht befürwortet werden. Gegen eine Anwendung als Fülldroge in Teemischungen bestehen keine Einwände. Die Anwendung von Erdbeerblättern als Teedroge ist im Übrigen dem Lebensmittelbereich zuzuordnen.“[21][22]

Carl von Linné – der die Wald-Erdbeere 1753 in seinem Species Plantarum beschrieb[23] – soll sich durch eine Kur mit Erdbeerblättertee und frischen Walderdbeeren von der Gicht befreit haben.

Erdbeerblätter enthalten kondensierte Gerbstoffe, Ellagitannine wie Peduncluagin und Agrimoniin, sowie Flavonoide und Leukoanthocyane. Ascorbinsäure ist nur in geringen Mengen und ätherisches Öl nur in sehr geringen Mengen vorhanden.[20]

In vielen Legenden und Märchen spielt die Walderdbeere eine Rolle. In der germanischen Mythologie ist die Walderdbeere mit der Göttin Frigg verknüpft. Sie soll die toten Kinder in Erdbeeren versteckt haben, um sie dann unentdeckt mit nach Walhall nehmen zu können. Einer Legende zufolge soll die Gottesmutter Maria einmal im Jahr vom Paradies auf die Erde herabsteigen, um dort Erdbeeren für die verstorbenen und nun im Paradies lebenden Kinder zu sammeln.

Erdbeeren kommen in einem der von den Gebrüdern Grimm gesammelten Märchen vor: In Die drei Männlein im Walde lässt eine böse Stiefmutter die Heldin, nur mit einem Papierkleid bekleidet, mitten im tiefsten Winter nach Erdbeeren suchen. Ihre Suche führt sie zu den drei Männlein, die die Heldin aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft belohnen.

Walderdbeeren sind seit langer Zeit ein Symbol der Weltlust, der Verlockung und der Sinnenfreude. Das Christentum hat der Walderdbeere eine zweite Bedeutung beigemessen. Sie ist die Pflanze mit den rosenförmigen Blüten, die keine Dornen ausbildet, deren Beeren ohne Kern und Schale sind, die gleichzeitig fruchtet und blüht. Sie wurde daher zum Sinnbild der Rechtschaffenheit und zur Begleitpflanze von Maria auf mittelalterlichen Tafelgemälden. Wenn daher auf einem Gemälde der christlichen Kunst eine blühende Erdbeerpflanze auftaucht, ist sie außerdem als Allegorie frommer und guter Gedanken zu verstehen.

|

Anzuchtanleitung |

|

|

Vermehrung: |

Samen |

|

Vorbehandlung: |

0 |

|

Stratifikation: |

0 |

|

Aussaat Zeit: |

ganzjährig |

|

Aussaat Tiefe: |

Lichtkeimer! Nur auf die Oberfläche des Substrats streuen + leicht andrücken |

|

Aussaat Substrat: |

Verwenden Sie hochwertige, keimfreie Anzuchterde |

|

Aussaat Temperatur: |

20-25°C |

|

Aussaat Standort: |

hell + konstant feucht halten, nicht naß |

|

Keimzeit: |

bis Keimung erfolgt 1 - 8 Wochen |

|

Achtung: |

Ab Mai kann auch eine Direktaussaat aufs Beet erfolgen. |

|

Giessen: |

in der Wachstumsperiode regelmäßig wässern |

|

|

|

Technische Daten